|

CTの設備例

|

|

CTコンピュータ断層撮影の設備は左図のような大型の機械です。検査をうける人は、腕時計、ネックレス、部分入れ歯などの取り外しのできる金属類をすべて外した状態で、台の上に横になります。

身体が設備内に入った状態で検査を受けますが、検査時には、身体は検査の進行とともに徐々に移動します。

CT装置の構造は、かなり開放的で常に外部が見えるようになっているので、それほど密閉空間に閉じ込められる感じはしません。測定に伴う呼吸の仕方などはスピーカーから流されよく聞こえます。また、マイクが装着されていて、測定中に気分が悪くなったり、激しい蕁麻疹がでるなどの非常事態には声で伝えることができます。

|

|

|

CTでの検査方法

|

CTの検査では、身体各部の状態を検査する際に、画像がぶれないようにするために身体の場所が同じ状態で撮影されることが非常に重要です。

このため、検査は息を吐き出して止めた状態下で行います。息を吐き出した状態は再現性があり、身体の位置がブレないからです。呼吸を停止し、測定時の長い時間にわたって息を吐き出した状態は苦しいので、1回あたりの呼吸停止時間は5秒程が主体です。しかし、検査の都合で最大で30秒ほど呼吸停止しなくてはいけない場合があります。

短い時間の測定では、通常の呼吸を数回行った後、息を吐き出し、5秒間ほどそのまま停止します。その間にCT撮影がなされます。このような測定は20~30回ほどあります。また、最長で30秒程の呼吸停止が必要となる測定が数回ほどありますが、この場合には、測定直前に5~6回の深い深呼吸をして、体内に十分な酸素を補給した後で測定を行います。

検査は大きくは二つの段階に分かれて行われます。最初の予備段階検査では、上記のような測定を数十回に分けて行います。これで大体の様子が分かるのですが、この段階で特定の臓器、たとえば膵臓とか肝臓などに異常があるかも知れないなどが、おおよそ検討されます。

次の段階の測定では、検査による画像の解像度を高めるなどの目的で、100~150mLの「ヨード造影剤」を静脈注射しながら測定します。予備段階での測定で、特定部位の異常がないと考えられる通常の場合には、ヨード造影剤の注入時間は2~3分程で行います。しかし、特定の臓器に異常がある可能性が高いときには、精密評価する臓器によって、ヨード造影剤の注入速度を速め、30秒ほどで高速注入することもあります。

ヨード造影剤は、腕の外側の静脈に針を刺して行いますが、注入時に腕および身体内部が熱くなる感じがします。感じ方は人により異なりますが、非常に熱いと感じる人とそうでもないという人がいます。

|

|

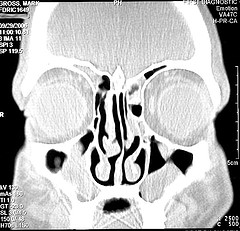

CTによる画像例

|

|

通常のレントゲン写真が横断面のみの画像を出すのに対して、CTでは画像再構成の技術により、任意の体内断面の輪切り画像を描き出すことができます。体内の骨をはじめ、臓器や血管、水分、空気などを、X線が透過する際の微妙な透過率の差異を分析することで、身体の任意の断面での鮮明な画像を描くことが可能です。しかし、CTはレントゲン同様に、影像に骨が見えてしまうために、頭蓋骨内のような骨が複雑に入り組む脳底部の撮影にはちょっと不向きな面もあります。

最近のCT機器の進歩はめざましいものがり、マルチスライスCTや、ヘリカルCTなど短時間に精緻な画像を作成できるシステムが実用化されています。撮影時間が短縮されたことで、乳幼児のように呼吸を停止できないような場合にも測定できるようになりました。また、詳細なスライス画像により、人体内の内臓などの詳細な構造が見えたり、病変部が明確に見えるようになりました。

|

|

|

CTの長所

|

・測定時の騒音や閉塞感が少なく、検査時間も短いので救急対応に優れる。

・測定に痛みや苦痛はない。

・多くの医療機関に普及していて安価に利用できる。

・空間解像度が高く鮮明な画像が得られる。

・磁気を使用しないので、身体内に心臓ペースメーカー等の金属を埋め込んでいる患者に対しても適用することができる。

・体内の病変、出血巣、骨、肺の内部構造などを明確に描き出せる。

・人体部位での微小なX線吸収差を検出して、軟部組織(頭部、頚部、胸部、腹部、四肢)の構造が描出できる。

|

|

CTの短所

|

・X線を使用するので、基本的に放射線被曝がある。

・造影剤を使用した場合、副作用がでやすい。

・軟部組織の組織学的変化があまり反映されない。

・脳底部や下顎などのように骨で囲まれた部位では、「アーティファクト」と呼ばれる、実際には無いものが画像上に出てしまう現象が発生する。

|

|

CTの危険性

|

CTの測定は基本的にエックス線による測定なので、頻繁に使用することには放射線被爆の問題がありますが、測定1回あたりの被爆量は極めて微量であり、交通事故に遭遇するよりも危険性は十分に低くなっています。

CTの検査で問題になるのは、解像度を高めるために使用する「ヨード造影剤」を静脈注射することです。造影剤の使用は診断の精度を高めるために必要ですが、副作用としてアレルギーを引き起こす可能性があるのです。

花粉症をはじめアレルギー体質の人や、過去に造影剤の使用で副作用が現れた人は、副作用が発生する確率が高くなりますので、主治医と相談して必要に応じて事前にアレルギー反応の検査を行う必要があるかも知れません。

CT検査を行う病院では、副作用による重篤な問題が発生しても、非常事態に備えた準備や体制が整っているので、緊急対応ができるようになっています。副作用の出方は次に示すようなものとなります。

|

副作用のレベル

|

発生頻度

|

症状など

|

|

軽度な副作用

|

0.25~3%

|

・病院などで異なりますが、400人に1人くらい場合から、100人に3人くらいの場合まであります。

・主な症状は、「気分が悪くなる」「吐き気がする」「痒くなる」「蕁麻疹がでる」などです。

|

|

中程度な副作用

|

0.1~0.6%

|

・病院などで異なりますが、1000人に1人くらい場合から、1000人に6人くらいの場合まであります。

・主な症状は、「血圧低下」や「軽度な呼吸困難」などです。

|

|

高度な副作用

|

0.15%以下

|

・病院などで異なりますが、1万人に1人程度とされます。

・主な症状は、「意識低下」「意識消失」「呼吸困難」などですが、10万人に1人くらいの割合で「心肺機能停止」となることがあります。

|

|